第一回 楠正行(くすのきまさつら)、吉野朝廷に召される(1347年6月)

本シリーズは、河内を中心に繰り広げられた正平二年(一三四七年)の夏からほぼ一年間の、吉野朝廷が劣勢を挽回せんと、犠牲を顧みずに足利幕府に挑んだ戦い振りを、八回に分けて様々な角度から考察するものである。正平二年という年は後村上天皇が、後醍醐天皇の跡を受けて即位なされて八年目にあたり、吉野朝廷の帷幕(いばく)の重臣たちが、二十二歳に成人した楠正行(まさつら)を頼って、京奪回を目指し、肉を斬らせて(相手の)骨を斬るといった、乾坤一擲(けんこんいってき)の大博打を打った年である。この時代の資料は乏しく、何れの側が勝利したのかさえ議論が分かれるところだ。いかに主たる武将が犠牲となろうが、目的を果たしたという意味では、南朝方こそが勝利したと主張するのは、楠木正成(まさしげ)遺児、正行、正時兄弟、及び正成弟の和田正季(まさすえ)遺児、行忠、賢秀兄弟らによる正平年間の南北朝内乱を、小説「楠正行」(評伝社全五巻)として著した、元関東軍参謀の田中俊資(としすけ)氏である。この戦記の右に出る楠正行の伝記は将来とも出ないだろう。このような歴史小説も参考にしながら、第一部最終回で、正成夫人の久子が夫亡き後に楠木を楠と変えた、という田中氏の説を紹介したが、戦後の歴史観の中ですっかり影を潜めた勤皇に殉じた楠家の人々の壮絶なる生き様を改めて検証したいと思うのだ。

親政成功の芽を自らお摘みになった天皇

先の後醍醐天皇は一三三三年、念願であった武家の北条氏から政権の奪回に成功された。これを建武の中興と言う。ところが、ご親政は僅か三年で破綻(はたん)し、再び武家の足利氏に政権を奪われてしまわれた。これはひとえに天皇自身の責任に負うところが多い。中でも政権奪回の功労者である次の四名を死に至らしめたのは、帝の大罪もしくは帝の不明の為せる業(わざ)と言っては大げさであろうか。

(その一)武家勢力を束ねる鎌倉幕府に対し、立場の弱い公家側を逆転勝利に導いたのは、側近、日野俊基(としもと)卿の働きに負うところが多い。俊基卿が幕府の目をかい潜り、山伏となって各地を廻っては、勤皇の旗下に下るべく新興の豪族達を説得したからこそ、全国各地に倒幕の火の手が上がったのである。南河内の土豪、楠木正成も俊基卿に説得された一人であった。しかるに帝は倒幕の謀議が露見し、自身に危険が迫れば、卿を身代わりの謀反人に仕立て、幕府に渡して殺させてしまわれたことだ。

古代中国の孔子が説いた儒教は、封建中世に進んで朱子学へと発展し、親孝行や長幼序列の倫理は主君への忠義へと変質した。臣が主君の身代わりに死するは誉れであり、君、君たらずとも、臣は臣たらざるべからず、の精神と共に絶賛された。だからと言って、主君がむやみに家臣を犠牲にするのは如何なものか。やがて家臣の心は、その主君から離れ行くであろう。

(その二)日野俊基に煽(あお)られて蜂起した者たちに苦戦の中でも倒幕精神は失わせぬよう、吉野の山中から扇動のメッセージを送り続けられたのは、帝の第三皇子、護良(もりよし)親王である。ご親政が成ったときに、帝は折角の政権交代劇を不徹底に終わらせ、武家の名門、足利尊氏に武士団の束ね役を委任しようとなされたが、それこそ天皇のご親政を有名無実にするものだと、一人抗(あらが)った護良親王だった。 親王を謀反人にしたて、帝が捕らえて武家方に引き渡せ、との強い足利の要求に、帝はいらぬ腹を探られぬようにと妥協され、親王を足利の手に委ね、手足も伸ばせぬ狭き土牢に閉じ込めた末に、足利によって殺させてしまわれたことだ。

国道24号線、風の森から御所方面を見る。

国道24号線、風の森から御所方面を見る。

1348年1月、四条畷の戦いで、楠軍に壊滅的打撃を与えた将軍執事の高師直は、翌2月に大軍率いて吉野を攻め、堂塔伽藍を炎上させ、大勝利に浮かれて帰陣の途についた。ところが風の森を越えようと前後長蛇の列になったところに吉野側の伏兵に奇襲され、大敗北を喫した。この敗北が世に言う、観応(かんのう)の擾乱(じょうらん)(足利氏の内輪揉め)を誘発し、足利(室町)幕府を創業した武将達は、悪業の報いを受けるかのように皆悲惨な末路を迎えるのだった。

(その三)一旦は北畠、楠木らによって西国に追放された足利氏が、九州で息を吹き返し、陸海の数倍の大軍となって京に攻め上って来たときに、播磨にいた新田義貞率いる官軍の全軍を、無傷で京に戻したいと帝が望まれるは良いとして、陸海から攻める足利の大軍の防波堤にしようと、思いつきで居合わせた楠木正成を兵庫に派遣されたことだ。

官軍を無傷で戻そうと願う帝の念頭に、その為に犠牲になる者のことが無かったか。「湊川にて賊軍を東に通すな」の命令は、帝にそのつもりはなかったにせよ、命令には絶対服従だった正成たちには、「湊川で死ね」と言われたのと同じだった。

しかも正成が兵庫で戦死したことを知った新田義貞は、面子に囚われ、せっかく無傷で武庫川を渡った軍を再びとって返し、追ってきた足利軍に激突して官軍の大半を失い、帝の大御心と正成の死を無意味にしてしまったのだ。

北畠親房に燻る楠家への復讐心

(その四)先の天皇による建武の御親政が成った年、即ち今の後村上天皇がまだ御年六歳の義良(のりよし)親王と呼ばれた時に、親王を奉じて奥州に赴き、一三三五年、一三三八年の二回に渡って、親王と共に奥州軍を率いて畿内に遠征した北畠顕家(あきいえ)卿を、即ち南朝軍事参謀の源大納言、(源は北畠氏が村上源氏の流れであるから)北畠親房(ちかふさ)卿の嫡男だったのだが、関東から攻め上った足利軍を西国に追放したこの功労者を、二十一歳の若さでむざむざ戦死させてしまったことだ。

新田、楠木に大勝した足利軍によって畿内が占領され、京に皇統が違う朝廷(北朝)が新たに樹立されると、それに対抗して吉野の山中に自身の朝廷(南朝)を樹立し、奥州の顕家に援軍を請うたのは帝ご自身である。しかるに吉野朝廷は奥州軍には兵糧の用意もできず、為に奥州軍は京への道中、略奪を繰り返さなければならない進軍であった。流石に顕家卿も、官軍、実の姿は盗賊集団だと指さされながら住み慣れた畿内に入るは憚(はばか)れたのか、美濃まで進んで、進路を一転させ、領国の伊勢に向かった。もしもそのまま進んでいたら、北国(ほっこく)街道を南下する新田義貞軍とも合流できたし、その後の歴史も変わったであろう。ましてや、「親王義良(のりよし)を吉野に連れ帰れ」ともしも帝が美濃まで進軍した顕家卿に指示されたのなら、帝の責任は何をか言わんや、である。

だが大軍の奥州軍への兵糧提供は、伊勢の北畠家でも不可能だった。父親からは速やかに領内から出るよう言われ、顕家率いる奥州軍は南都(奈良町)を略奪することになる。善良なる市民を敵に回した奥州軍の南都般若坂での戦いは、結果は見るまでも無い。このようなことは今から七十年前に中国大陸や南方に進軍した日本陸軍と似ている。兵糧を充分に補給できず、不足分は現地にて略奪するしかなく、結果占領地の民間人を苦しめ、また捕らえた敵の捕虜にも食わせること叶わず、後に捕虜虐待の責めまで負った。持たざる国の軍隊の悲しさでもある。

この後、顕家に兵糧を提供したのは南河内の楠木家だ。しかし北畠親房が楠木家に望んだものは兵糧ではなく、楠木軍団の派兵だった。そればかりは正成未亡人の久子は、当主がまだ十二歳の少年であることを理由に固辞した。息子顕家を失った親房は、従軍を断った久子への恨みが拭いきれず、今吉野側が頼らざるを得ない楠木家に対し複雑な心情を持つことになったのだ。

吉野朝廷にて京奪回の謀議が始まる

このように建武の政権奪回に貢献した宮方(後醍醐天皇派)の逸材が櫛の歯が欠けるが如く失われ、後醍醐天皇崩御の直前に始められた関東での戦いも、現地に派遣された北畠親房は「神皇正統記」を著しながら五年間も戦い続けたが、結局は撤退となって、吉野に戻るしかなかった。一方、九州に派遣された懐良(かねよし)親王による戦いは、一進一退を続けていた。その間、畿内は平和が続いたのだ。

一三四六年八月、後村上天皇は、この南朝側の劣勢を挽回せんと、年号を興国から正平に改められた。翌年五月には帷幕の忠臣たちを集め、巻き返し作戦を初めて審議なされた。この時、天皇には成人した楠正行を作戦の中心におこうとのお考えであった。久子によって楠家が親族合わせ二千名の軍団を擁するまでに再興した情報を掴んでおられたのだろう。為に正行を吉野に参内させるべく、当人の縁談話を内々にもたらされた。相手は、日野俊基卿の遺児、吉野の宮廷女官の一番の才女、又一番の美女とも謳われた弁内侍(べんのないし)だ。内侍は女官の意。弁は父俊基が右中弁の職にあり、為に親しみをこめて弁殿と呼んだことに拠る。因みに内侍は正行と同い年の二十二歳である。

しかし楠家からは、「(武将の身なれば)世に永ろうべきにあらぬ身の・・・」との久子の作による和歌によって、やんわりとお断りする返事が届いた。既に一族の命は吉野朝廷に献げる覚悟であり、内侍を先の帝の寵姫と見る噂が根も葉も無きことは承知ながらも、その払い下げを受けてまで立身出世を望むのかとの心なき風評リスクは避けたいのが、久子の本音だったのだろう。五月の作戦会議には正行を参列させることができなかった。そこで帝は翌月、第二皇子が誕生したのを理由に、祝いに参上せよ、と正行にお命じになった。これには正行、覚悟して吉野に参上するしかなかった。

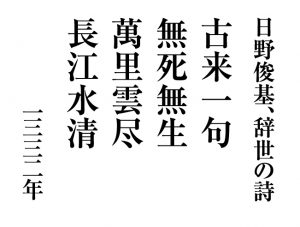

一三四七年六月、楠帯刀(たてわき)正行、吉野に赴き、帝に拝謁の栄を賜った。そしてその時、天皇は気を利かされ、弁内侍を引き合わされた。昔父正成に伴われ、御所に参内したときに、後醍醐天皇の膝で無邪気に遊ぶ彼女を見て以来のことだった。この時、正行が内侍から記念に貰ったものは、先の帝の宸筆になる、俊基卿の辞世の詩が、金泥によって認(したた)められた檜扇(ひおおぎ)である。天皇の身代わりに刑死を賜り、人生思い残すことなしの心情を謳った詩である。その詩こそ、倒幕旗揚げ緒戦の赤坂城落城に気を落として遁世する正成を再び発憤させ、千早城での戦いでの、あの人並み外れた知恵と根性を出させたのだと筆者は考える。

そして正行はそのまま吉野で一泊させられ、翌日、天皇ご臨席の下、北畠親房が取り仕切る京奪回への作戦会議に同席させられた。会議の中身は知る由もないが、数でも財力でも劣勢に立った吉野側に勝利をもたらすには如何に、との議論であったことは確かである。知恵をいかに捻っても、これだけの劣勢を跳ね返せる作戦を提案できる者は中々いなかった。

正行の真摯な覚悟と、親房に腹蔵する思惑

正行も意見を具申したであろう。正行にすれば、今の南朝側に勝利をもたらすのは全く不可能ではない。大和の御所(ごせ)から五条に向かう風の森の峠か、吉野川河谷の細い山道に敵の大軍を引き込めば、騎馬隊なら一列にて行軍するしかなく、攻める味方が寡兵であっても、敵の横腹突くことで、敵が大軍であればある程、勝機が巡ってくるものだ。

正行の提案を気休めだと思う者があっても、咎める者はなく、皆表情を和らげ、それが軍議の空気を明るくした。しかし正行は本気だ。ただその為には敵を吉野や五条の山中におびき寄せねばならない。それも出来る限りの大軍を。それには誰かが囮(おとり)となることだ。囮となって敵に食われる使命を果たすのは、吾ら楠家しかないのだ、と彼は覚悟を決めていた。だが帝の前で口にするのは憚られた。正行が口に出さずとも、それに気づく者が一人いた。軍師の北畠親房。彼もそれを口に出そうとしたが、楠に頼りながらも、一方では楠を恨む腹の中を他人に読まれてはならないと思いとどまったのだ。

議論は尽くされ、最後に親房重い口を開き、「口惜しきことながら、敵味方の優劣は定まり、奥州軍が壊滅して十年にもなるが、皮肉にも畿内は穏やかな日々が続いてござる。ここで劣勢を逆転せんと欲するならば、先ずは一方的に弱者が強者に喧嘩を売らねばなるまい。楠帯刀、今如何に行動すべきか、存念を述べよ。」

「これから吾ら、吉野の前山、高野山の喉元にあって、吾らが連絡しあうのに邪魔となる幕府側の隅田城を落とし、とって返して河内平野に軍を展開する細川顕氏(あきうじ)を撃破いたしましょう。」

「ならば足利軍本隊のお出ましとなろう。それで良い。では直ちに領国に戻り、そのように計れ。念には及ぶまいが、吉野朝廷は知らぬことだ。」

親房は頼もしく開戦を宣した正行を見ながら、腹の中で笑った。

(勇ましきかな、若造、己の申すことを分かっているのか。最初に敵に喧嘩を売る者が、最後の勝利の前の、敵にくれる捲き餌となることを。後でそれに気づいて吠え面かくなよ。)

(第二回に続く)