第五回 楠軍、幕府大手軍先鋒隊と瓢箪山付近で激突する

思い出していただく為にこれまでの概略を纏めよう。一三四七年十二月十七日、吉野では、南朝方が総力を賭ける武家方との決戦を前にして、南河内の楠正行(まさつら 二十二歳)、正時兄弟、従兄弟になる和泉の和田行忠(二十二歳)、賢秀兄弟らが招集され、後村上天皇(二十歳)の御前で最後の軍議が開かれた。味方の兵力は、四条隆資(たかすけ 五十五歳)卿が大和や紀州で集めた郷士軍を含めても、やっと九千。対する敵兵力は、将軍執事、高師直(こうのもろなお 四十七歳)が大手の大将、弟師泰(もろやす 四十六歳)が搦手(からめて)の大将となって、全国に動員令を発して集めた一騎当千の武将達、その数は優に五万を超えていた。

しかしこの状況こそ、半年前、正行初めて御前での臨席が許され、その昔息子顕家(あきいえ)に援軍を断った楠家には浅からぬ恨みを持つ軍師、北畠親房(ちかふさ 五十六歳)大納言が狡猾に仕切った軍議が正に求めたものだ。もしも南朝方が奇跡の挽回を目指すなら、河内平野ではなく、小が大に勝てる吉野の宇智郡(五條市)の深山幽谷を決戦場にしなければならなかった。そこまでは軍議に列席した全員の考えだ。しかしその為には今回の前哨戦に撒き餌を敵に差し出さねばならない、即ち、これを一大決戦に見立て、楠和田精鋭軍が敵の見る中で全滅してこそ、敵の警戒心を解き、楠領の東条ではなく、遙か南の吉野山の侵攻へと敵を誘えるというものだ。問題は、この秘められた囮(おとり)作戦は、軍議の席上では一切口外されず、正行と親房二人の腹の中だけに納められていたことだった。

楠正行の辞世の歌まで書き直す「太平記」の文学センス

今回の大胆な作戦を発案された後村上帝でも、まさか一番頼りにされていた楠和田騎馬軍団が、この東高野街道での前哨戦で玉砕を覚悟しているなどとは想像もされていなかった。その証拠に若き天皇は何度も正行の縁談を進めようとなされたくらいだ。

正行の父、正成が武家の身でありながら、武家方を裏切って後醍醐天皇にお味方することになったのは、帝側近の日野俊基(としもと)卿の強烈な尊皇思想の影響によるものだった。天皇は楠家の花嫁として、父正成とは縁が深かった俊基卿の忘れ形見であって、南朝二代の天皇にお仕えした弁内侍(べんのないし 二十二歳)に白羽の矢を立てられた。既に戦死を覚悟した正行は、和歌でやんわりとご辞退申し上げたが、天皇が執拗に口にされ、内侍もこの半年幾度か正行に逢う機会があって、すっかりその気でおられたので、仕方なく正行は、この一連の戦が勝利する暁には、と口を濁して、天皇や内侍の期待を先延ばしにするしかなかった。

一説では、正行の身体は結核に冒され、何度も血を吐くことがあったことから、自らの死期を悟った正行が、潔い武将としての、忠君正成の息子としての、栄えある死に場所を求めていたのだ、とも言われている。

軍議の後、正行は山を下って先帝御陵を参拝し、その前の如意輪寺に予め用意してあった兵達の過去帳を納め、鏃(やじり)で本堂の戸板に辞世の歌を刻んだと「太平記」には記されている。その歌が刻まれた戸板が如意輪寺に保存されていることは申し上げた。果たしてそれが本物なのか、真偽の程ははっきりしない。正行の戦い振りの研究者であった田中俊資(としすけ 関東軍参謀)氏は、正行の辞世の歌として、太平記の歌とは違う二首を古文書から探し出した。先ず「太平記」では、「帰らじと かねて思へば 梓弓、亡き数に入る 名をぞ止むる」だったが、氏の調査によれば、毛利家に伝わる「本太平記」には、「梓弓、引き返さじと思ふより 亡き数に入る 名をぞ止むる」とあって、「穴生記」(吉野山から穴生、即ち賀名生に遷座した後の南朝の記録か)になると、「梓弓、

引き返さじと思ふにぞ 亡き数に入る 名をぞ止むる」とあるようだ。

梓弓は、この歌では「帰らじ」「返さじ」という言葉と対語である。弓弦から放たれた矢は自然の理によって返せない。であれば梓弓は先に来るのが自然である。だから正行が作ったオリジナルは、太平記ではなく、後者二首のいずれかと考えるべきではないか。しかし「太平記」の作者は相当な文学者だ。梓弓をわざと後ろに持ってきて、亡き数に入る、を「射る」に見立てて、射るの枕詞(まくらことば)として梓弓の位置を定めたのだ。

余談だが、「太平記」の作者(諸説あるも不明)が、いかに自己の文学才能を世間に披瀝したかったかは、このシリーズ第一部の湊川の章での、湊川の戦いと後世の四条畷の戦いを因縁づけ、話の展開を面白くしようと、正成自刃の時、事実を曲げて差し違えた相手を入れ替えたことは、既に私が正季の霊牌や湊川神社祭祀者名簿で証明済みだ。それを思い起こされるなら、正行辞世の歌が改竄(かいざん)されたかもしれない疑いも納得いただけるだろう。もしもそれが事実なら、如意輪寺のあの戸板も、「太平記」ファンによって捏造されたものとなるだろう。

戦場と伝える「四条畷」とは、今の四条畷市のことではなかった

年が明け、正平三年(一三四八年)正月三日、淀、男山一帯に集結していた高師直率いる足利幕府大手軍、三万七千騎は東高野街道を、南河内の楠領東条・赤坂を目指して南下を始め、一日にして北河内全域(枚方市、交野市、寝屋川市、四条畷市)を制圧した。

年が明け、正平三年(一三四八年)正月三日、淀、男山一帯に集結していた高師直率いる足利幕府大手軍、三万七千騎は東高野街道を、南河内の楠領東条・赤坂を目指して南下を始め、一日にして北河内全域(枚方市、交野市、寝屋川市、四条畷市)を制圧した。

又山崎から西国街道を西進し、渡辺橋(天満橋)から河内に入った高師泰率いる搦手(からめて)軍一万三千騎は、西の和泉に軍を進め、同日、堺浦に着陣し、南の和田氏と向かい合った。

年末から後醍醐天皇の三の宮、建武中興の悲劇の功労者、護良(もりなが)親王の遺児、新たに征夷大将軍に任じられた興良(おきなが 十四歳)親王と共に巻尾山に構えられた南朝本営にいた北畠親房大納言は、同三日現地に残って指揮をとる親王に三百の兵を残し、自らは伊勢、紀州、和田の一千五百の兵を率いて池尻(大阪狭山市)まで軍を進め、西をにらんで師泰軍の東条・赤坂への進軍を牽制した。

又同三日、楠正行、正時兄弟、和田行忠、賢秀兄弟、大塚惟正(これまさ)、楠木正家ら楠・和田軍一千の兵は東条を出発し、東高野街道を北上を開始する。今回の戦いの楠軍の本営となる往生院にまで軍を進め、従う兵らを付近の森陰に隠した。

又南朝方の本隊とも言うべき四条隆資(たかすけ 五十五歳)卿率いる六千名の紀州、大和の郷士たちは、年の暮れから風の森の峠を越えて大和盆地に入り、正月三日には大和川に竜田川が合流する竜田に集結した。この部隊の使命は竜田川を遡り、生駒連山東側から暗(くらがり)峠や鳴川峠を越えて中河内に進軍すると見せかけ、戦が首尾良く始まれば後日の決戦に備え、宇智郡(五條市)に無傷で撤退することである。

翌四日、高師直は、東高野街道の北条(JR四条畷駅付近)に自らの本営を置き、配下の細川、佐々木、千葉、今川、六角、仁木、宇都宮、武田の諸将には街道を更に南下させ、生駒連山西麓の要所に陣を張らせた。特に武田信武には、正行が陣取る六萬寺とは目と鼻の先の最前線、四条、瓢箪山への陣張を命じた。

翌四日、高師直は、東高野街道の北条(JR四条畷駅付近)に自らの本営を置き、配下の細川、佐々木、千葉、今川、六角、仁木、宇都宮、武田の諸将には街道を更に南下させ、生駒連山西麓の要所に陣を張らせた。特に武田信武には、正行が陣取る六萬寺とは目と鼻の先の最前線、四条、瓢箪山への陣張を命じた。

師直の作戦は、幕府軍精鋭の武田軍で釣って、楠軍精鋭部隊を騎馬隊が自由に動けない「畷(なわて)」と呼ばれる街道の隘路(あいろ)におびき出すことだった。瓢箪山とは現在の瓢箪山稲荷神社の境内だが、街道を見渡せる小高い丘陵だ。

竜田に集結した四条軍の一部は竜田川を遡り、生駒連山稜線にある暗峠や鳴川峠の手前まで軍を進めた。あくまでも生駒連山西麓を固める足利大手軍諸将を牽制する目的であるからして、彼らもそれ以上は動かない。

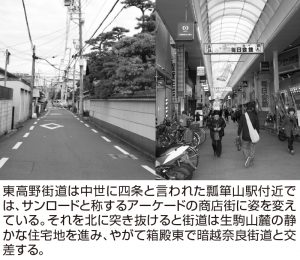

さて楠木正成と弟の和田正季(まさすえ)の息子たちが揃って戦死するこの戦いを、後世「四条畷の戦い」と言う。「太平記」が名付け親である。では戦場「四条畷」とはどこを指すのか。畷は縄手とも書いて縄のような細い畦道を言う。往時、東高野街道は四条(近鉄瓢箪山駅付近)から北条(JR四条畷駅付近)迄の二里(八キロ)の間、古代の内海、河内湾の名残である深野(ふこの)池の東の堤が街道ぎりぎりに接して、言うなら行き交う人は巨大な泥池の長い堤の上を歩いた訳で、畦道を行くようで縄手(畷)と呼ぶ人がいた。尤も十四世紀ともなれば、深野池には殆ど水は無く、泥が堆積した湿原であっただろう。戦場は深野池の堤を含め、生駒山西麓の僅かな幅の平坦部だった。だから正確には「四条北条間の縄手道の戦い」と言うべきだ。 ところが、敵を蹴散らし、畷部分を突き抜けた楠兄弟、和田兄弟らが揃って敵の本営があった北条の地で戦死すると、彼らの塚が残る地が戦場だったと誤解され、「北条」が後に「四条畷」と呼ばれるようになったという訳だ。同駅の山麓にある四条畷神社も、楠公父子と尊皇思想を賛嘆、謳歌した近代日本の世相の中で新たに創建されたもので、これも地名の証明にはならない。後世勘違いで「四条畷市」ができたにせよ、それをそのまま「太平記」の所為にはできないが、地名が無かった戦場に地名を創ってまで戦いの名としたことでは、全くの責任が無いとも言えないだろう。

さて楠木正成と弟の和田正季(まさすえ)の息子たちが揃って戦死するこの戦いを、後世「四条畷の戦い」と言う。「太平記」が名付け親である。では戦場「四条畷」とはどこを指すのか。畷は縄手とも書いて縄のような細い畦道を言う。往時、東高野街道は四条(近鉄瓢箪山駅付近)から北条(JR四条畷駅付近)迄の二里(八キロ)の間、古代の内海、河内湾の名残である深野(ふこの)池の東の堤が街道ぎりぎりに接して、言うなら行き交う人は巨大な泥池の長い堤の上を歩いた訳で、畦道を行くようで縄手(畷)と呼ぶ人がいた。尤も十四世紀ともなれば、深野池には殆ど水は無く、泥が堆積した湿原であっただろう。戦場は深野池の堤を含め、生駒山西麓の僅かな幅の平坦部だった。だから正確には「四条北条間の縄手道の戦い」と言うべきだ。 ところが、敵を蹴散らし、畷部分を突き抜けた楠兄弟、和田兄弟らが揃って敵の本営があった北条の地で戦死すると、彼らの塚が残る地が戦場だったと誤解され、「北条」が後に「四条畷」と呼ばれるようになったという訳だ。同駅の山麓にある四条畷神社も、楠公父子と尊皇思想を賛嘆、謳歌した近代日本の世相の中で新たに創建されたもので、これも地名の証明にはならない。後世勘違いで「四条畷市」ができたにせよ、それをそのまま「太平記」の所為にはできないが、地名が無かった戦場に地名を創ってまで戦いの名としたことでは、全くの責任が無いとも言えないだろう。

幕府軍、正行の決死の猛戦に震撼する

正月五日の朝が明ける。一千の楠和田精鋭軍には今回は弓や槍を持つ歩兵が多数混成されていた。歩兵は騎馬隊の後ろに附いた。彼らは瓢箪山に陣取る武田軍一千の兵を無視する形で街道を北上しようとした。 武田軍は好機到来と楠軍の後陣の歩兵部隊を襲った。歩兵達は待っていたとばかりに一斉に振り返り、武田の騎馬兵らに矢の雨を降らせた。矢の雨をかい潜った者もいたが、槍で馬脚を払われ、落馬し討ち取られた。半数以上の兵を失った武田軍は額田付近に退却する。武田に続く細川清氏、仁木頼章らの兵も北上する楠軍を襲ったが、結果は再び武家方の敗北に終わった。十時過ぎには、正行たちは高野街道を日下(くさか)に迄達していた。そこへ右手の山麓から迫って来たのは、生駒山麓の高台から戦況を眺めていた、将軍尊氏の知己でもある佐々木道誉高氏の二千の騎馬兵だった。

佐々木騎馬隊は、数に任せて楠軍歩兵隊の中に怒濤のようになだれ込んだ。弓隊も槍隊も彼らの馬蹄に蹂躙されて行く。楠和田軍の騎馬隊もその中に突っ込んで行った。喚声と剣戟の音が生駒連山にこだまする大乱戦が続いた。やがて風が吹いて砂塵が四散すれば、そこら中屍が累々と横たわっていた。両軍共に二百を超える死者を出した模様だ。しかも正行にとって痛手は味方の大半が負傷兵となったことだ。佐々木軍も損害が大きかったと見え、四散して戦場から姿を消した。

この激戦の一部始終を見ていた、佐々木軍の後ろに陣を構えていた細川頼春、佐々木氏頼、今川範国(のりくに)らは震え上がった。彼らは味方の兵を犠牲にしてまで、どちらかと言えば好きになれない大将の高師直に義理を果たす気は無かった。彼らは相談の上、次の様に決めた。それは、正行が現状の戦勝に満足し、反転して帰還するならそれはそれで良い、だが正行が北上を続けるなら、適当に刃を交わすだけで、師直公本陣への進軍の邪魔立ては止めようではないか、というものだった。

正行たちは容易に幕府軍諸将の陣を突破し、「輪違い」の旗を翻す高師直の本陣が望める処まで進んだ。ここで正行は負傷して戦えなくなった和田助氏(二十八歳)に重傷の負傷兵を連れ、東条に帰還するよう命じている。残った兵達は凡そ六百名だったが、全員少なからず負傷していた。正行は彼らに命じて昼食をとらせる。

吉野朝廷での先の軍議に従うなら、正行はここで退却しなければならなかった。だが正行は、軍師親房の言外の指示に忠実に従おうと、軍を反転させる気はない。六百名の兵たちは一カ所に集められ、菊水の旗を集めて、正行の本営ここにあり、と敵に目立つようにした。そして正行は少数の精鋭を引き連れ本営を離れ、密かに師直本陣に潜入して、敵の大将師直一人を討ち取る作戦に出ようとした。

一方、楠軍が武家方の何重もの陣構えを突破し、遂に幕府本営の目前にやってきたのを知ると高師直、身の危険を感じて震えが止まらずにいた。正行の考えていることは、歴戦の将には手に取るように分かっていた。

(正行が命を捨ててこの本陣に単独で斬り込んで来るなら、たまったものではない。楠がその為に偽の本営を作ったのなら、儂も同じ手を使って奴を欺こうではないか。)

師直は部下の一人を呼んで自分の鎧を着せ、影武者に仕立て、自分の愛馬にまたがらせた。

そして彼は下級武士の姿となり、こっそりと本陣から姿をくらました。

次回「楠正行、正時、和田行忠、賢秀たちの最期」に続く

楠正行表記は、この頃楠木から楠に改名した説を採用する