第三回 瓜生(瓜破)野、渡辺(天満)橋の戦い

楠家と和田家の親しい関係

室町開府翌年、一三三九年の後醍醐天皇の崩御から八年後の一三四七年(正平二年)八月の、南朝方の劣勢を挽回しようと吉野朝廷軍師、北畠親房卿が書いた筋書き通り、辺境の土豪、楠、和田勢による叛乱は、幕府守護体制への武力蜂起に見せて、紀州隅田城の奇襲から始まり、池尻(狭山池北岸)から葛井寺、八尾と燎原の火のごとく拡がった。これに対し京の幕府から、細川顕氏(あきうじ)河内和泉守を総大将に十カ国、五千を超える兵が河内に送り込まれたが、結果は少数の楠、和田勢の大勝利に終わったことは前章に述べた通りである。

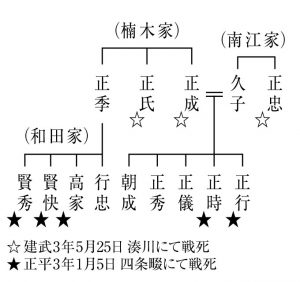

さて楠木家改め、楠家の当主は、先の湊川の戦い(一三三六年)で、父の楠木正成が討ち死にした後、未亡人の久子に厳しく育てられた長男、正行(まさつら)二十二歳であるが、楠家と徒党を組んで足利方に叛旗を掲げた和田家について改めて説明しよう。

さて楠木家改め、楠家の当主は、先の湊川の戦い(一三三六年)で、父の楠木正成が討ち死にした後、未亡人の久子に厳しく育てられた長男、正行(まさつら)二十二歳であるが、楠家と徒党を組んで足利方に叛旗を掲げた和田家について改めて説明しよう。

この新聞の六回前、観心寺の章にも書いたが、楠木正成には弟が二人いて、一人は正氏(まさうじ)、もう一人は正季(まさすえ)と言った。この末の弟、正季が和泉の和田家に養子に入った。即ち南河内の領主、楠木家と和泉の領主の和田家は共に新興の土豪であるから、地域産業を振興する施策や利害が合致するほどに元々親しかったのだ。因みに和泉の和田一族が治める地を後に岸和田と呼ぶようになった。

さて十一年前、足利与党、姫路の赤松攻めから京に戻る途上の新田義貞が率いる官軍三万の兵を、山陽道を西から追いかける足利直義(ただよし)と、海から兵庫に先回りして上陸し、官軍を挟み撃ちにしようとする足利尊氏(たかうじ)に対して、自ら盾となって官軍を無傷で京に帰せと後醍醐天皇に命じられ、この楠木三兄弟は揃って、正成夫人の兄、南江正忠と共に兵庫湊川に出陣した。建武の中興なって僅か二年五ヶ月後のことである。

この時代の伝聞を南朝史観から物語風に書かれたのが、平家物語と肩を並べる日本古典の「太平記」だ。その「太平記」によれば、正成、正季兄弟は兵庫の町を見下ろす会下山に陣を張り、そこから騎馬隊を率いて須磨から攻撃してくる直義軍や、新田義貞が陣を払った後の和田の浜に雲霞の如く上陸してくる尊氏軍に、何度も何度も激しい波状攻撃を繰り返した。

一方楠木の歩兵らは湊川から足利軍を一歩も東に通さずによく戦った。夕刻には正成も湊川に移動し、付近の農家にて生き残った僅かな一族を集め、二人ずつ組になって、最早これまでと刺し違えて自害したとある。

一方楠木の歩兵らは湊川から足利軍を一歩も東に通さずによく戦った。夕刻には正成も湊川に移動し、付近の農家にて生き残った僅かな一族を集め、二人ずつ組になって、最早これまでと刺し違えて自害したとある。

正成と刺し違えたのは、「太平記」では共に騎馬隊率いて精根尽きるまで戦った和田正季になっている。正季は死ぬ前に正成に「七度生まれ変わっても、賊軍には与(くみ)せず、官軍となって賊を討つであろう」と宣告し、成仏することさえ忌避したと書かれている。この正季伝説が、太平洋戦争に於いて圧倒的優勢だった米軍に対し、絶対に負けを認めず、最期まで命を賭して戦い続けよとの、国民をして特攻に走らせる精神教育の看板、「七生報国(しちしょうほうこく)」の基となったのである。

太平記の虚構と正成正季兄弟遺児達の最期

この時、戦死した楠木の將兵らは戦場で手厚く葬られ、その霊魂は後に湊川神社に祀られたが、その中に和田正季の名は無かった。正成と共に祀られている親族は、弟、正氏と、義兄、正忠の二人である。一方、楠木に所縁の深い観心寺に奉納されていた楠木家の霊牌調査が戦時中に行われた。霊牌に記された和田正季の没年月日は、湊川の戦いの日から数ヶ月遅れていた。と言うことは正季が湊川の戦場から無事に脱出したことになる。だが、その時の傷がもとで昇天したのだろう。太平記が後世に事実を語ろうとするならば、正成が刺し違えた相手は、弟の正氏か、義兄の正忠でなければならなかった。

「太平記」の作者が思い違いをしたのではなく、意図的に正成と刺し違える相手を書き換えたのだと思う理由を示そう。それが一三四七年八月に始まり、翌年一月まで、半年間続いた楠和田連合軍、二千名の足利幕府への叛乱である。この叛乱の首謀者は正成の長男、正行(まさつら)であったが、彼に従ったのは弟、正時(二十歳)、そして和田家の当主、和田正武(二十九歳)、そして正武の父、正遠には義弟になるのだろうが(そこははっきりしない)、和田正季の遺児達、つまり正成には甥になり、正行には従兄弟になる、行忠(二十二歳)、賢秀(二十一歳)、高家、賢快、の四兄弟である。

北畠親房卿による「おとり作戦」のクライマックスともなるべき翌年一月五日の四条畷の戦で、足利将軍家執事の高師直率いる二万の大軍に敗れ、討ち死にしたのが楠正行、正時兄弟と、和田賢秀、高家、賢快兄弟であったのだから、正行、正時兄弟が父正成の遺命を守って天皇に命を捧げたのであれば、和田三兄弟もやはり和田正季の遺命を守って命を散らさなければならず、そこでその因縁を深める為には、作者にすれば、正成に「七生報国」を宣して刺し違える相手は和田正季にしなければならなかったのである。

太平記を面白くするための虚構が、弟正季と兄正成との刺し違いによる自決と「七生報国」の宣言だったのであるが、この虚構が後に軍部によって国民に米英への戦意高揚に利用されたと述べたが、その前に楠正行をおとりに使って、これでもか、これでもか、と幕府軍をけしかけ、四条畷で楠軍を全滅させることで有頂天にさせた幕府軍の主力を吉野山の麓、大和国宇智郡(奈良県五条市一帯)の深山幽谷を蛇行する細長い街道に引き込ませた北畠親房卿こそ、勝機を得る為には味方の如何なる犠牲をも厭わない、戦争中の日本軍に勝るとも劣らない冷徹な軍師だったと言えよう。

瓜生(瓜破)野の戦い

さて八月の八尾、葛井寺の戦いで、幕府軍の総大将を務めた河内和泉の守護、細川顕氏は叛乱鎮圧失敗の責めを負う形で、以後は不名誉にも幕府軍の総大将の役目を山名時氏に譲ることになった。この百二十年後、細川家と山名家が応仁の大乱を起こし、天下を二分して争うことになるのも、両家の確執の種は、この時に蒔かれたとも言えよう。応仁の乱の片方の雄、細川勝元は顕氏の従兄弟、賴春より四代目の孫に当たり、相手方の将、山名宗全は時氏から三代目の孫に当たるのだ。

楠、和田反乱軍討伐の旗揚げは同年、十一月二十四日、山名時氏が京を発して神崎に軍を進めたことに始まった。翌日の夕刻、楠軍は誉田八幡に、和田軍は池尻(狭山池北岸)に集結。幕府軍の別働隊、赤松勢一千騎は和泉和田の本拠を叩くため、遠里小野まで陣を進めた。一方今回の反乱鎮圧の総大将を務める山名時氏率いる三千騎は、東条から誉田に軍を進めてきた楠軍本隊に対峙しようと住吉に陣を進め、それに続くように阿倍野には佐々木、土岐、明智軍一千四百騎が、そしてその北側の四天王寺周辺には細川顕氏率いる四千の手勢が陣を構えた。しかし細川勢は、今回はなるべく戦いたくなかった。寧ろ自分達に代わって総大将になった山名時氏のお手並み拝見と、戦を静観したかったのだ。

泉州堺方面にいる和田軍別働隊から幕府軍の陣形を見れば、南北一列に並ぶ構えと見え、一万の大軍であっても東の誉田方面に布陣する楠軍からは、幕府軍が横一列に並ぶように見え、各個撃破がしやすい陣形であった。しかも幕府軍の各將らは、仲間が功を成すのを妬み、自らの功のみを焦って、心を一つにすることは出来ていなかった。

遠里小野の赤松勢には和田軍の別働隊が当たり、その他の楠軍、和田軍は共に天王寺の細川の陣屋を襲うに見せかけて北上し始め、瓜生(瓜破)野(今の平野区から東住吉区一帯の原野)に西の山名勢に向けて鶴翼の陣形に騎馬兵九百騎を南北に整列させた。十一月二十六日、午前四時である。かくして長い一日が始まった。

功を焦り、楠軍との決戦を望む山名軍の三千騎は、単独で住吉から東に移動し、瓜生野に入って楠、和田軍の騎馬兵ら九百騎の鶴翼の陣の正面に楔(くさび)を打つように一つに纏まって東に進撃した。

かくして瓜生野に山名軍の騎馬兵と楠、和田軍の騎馬兵との正面衝突が始まった。楠、和田勢の騎馬部隊九百騎は、一斉に各方面から三倍の数の山名勢の中に入って行った。すると突如、楠正行が騎馬隊の陰に隠していた九百名の、長柄の槍を構えた歩兵が姿を現し、馬上の鎧武者や馬の横腹を突いて、騎馬兵らを次々に落馬させた。

両軍もみ合う中で、山名時氏の弟、兼義までが、楠の歩兵の槍に突かれて落馬し、大勢の歩兵に囲まれ、首を獲られた。「山名の御大将を討ち取ったぞ、」と口々に叫ぶ楠方歩兵の声を聞いて、山名勢の戦意は喪失し、やがて攻守が逆転して、山名勢は総崩れとなって北へと退却し始めた。

逃げ惑う敗残兵の中で陣屋を捨てた細川顕氏

赤松勢は和田別働隊を追って泉州堺に入ったが、深追いするのは危険と遠里小野に引っ返したところ、東の瓜生野に舞い立つ大砂塵を見た。慌てて軍を我孫子方面へと移動させる。そこで彼らが見たものは、楠、和田勢に追いかけられ、北の渡辺橋めがけて逃げ帰る何千もの山名の敗兵たちの姿であった。これはいかん、これほどの多数の敗残兵が一度に渡辺橋を渡れる筈はない、先に橋を渡らなければ、自分たちが敵軍の刃の餌食にされてしまうのだ、と赤松勢も山名の敗兵の先回りをするよう西に迂回して渡辺橋に向かって急ぐことになった。

一方四天王寺境内の南に陣を構えていた細川顕氏の下に、阿倍野から退却してきた佐々木勢らの注進によって、主力の山名勢が瓜生野から北に向けて敗走していること伝えられた。顕氏がこの注進を聞いている正にその時、四天王寺の西側を味方の赤松勢一千騎が走り抜けて行った。細川勢は初めて自分たちがおかれた危険な状況を察知することになる。

その直後、雲霞のような山名の敗兵が、その陣屋になだれ込んできた。その背後には菊水の軍旗を翳した騎馬兵の姿が各所に見える。山名の兵らは恐怖に取り憑かれる様に細川陣屋を走り抜け、四天王寺境内の南門に入ったかと思えば、そのまま北門を飛び出し、後は渡辺橋を指して一目散に駆けて行った。細川軍の兵までが自分たちにも退却命令が出たものと勝手に思い込み、彼らについて渡辺橋方面に走る者が続出した。長らくこの地の守護を務め、地理に詳しかった細川顕氏は、彼らの後は追わずに神崎方面へと脱出した。

楠正行、淀川に溺れる敵兵の救出を命じる

渡辺橋は、淀川が京から下る途中、守口付近では神崎川を、長柄辺りでは中津川を分流した後に、平野川、大和川を合流する付近の根本にあったと言われ、今日の天満橋付近にあったと推定される。浪速の地に流れる無数の河川は、その中に袋小路や複雑な隘路を作り、地理に疎い外来者が浪速のデルタ地帯からの脱出路として思い浮かぶのは、渡辺橋しか無かったのだ。だから幕府軍の敗兵の殆どが渡辺橋に殺到することになった。

一番早く渡辺橋を渡って摂津に抜けたのは赤松勢だ。山名の敗兵を追って敗走し始めた細川勢だが、彼らも比較的に地理に明るかったから、山名の敗兵が走る道の東側を迂回することで渡辺橋には先に到着した。山名の敗兵たちの先頭が橋の袂に着く頃には、一間そこそこの幅の橋を渉るのに細川勢が並んでいたので、自分たちがこの橋を渡れるのは何時のことかも分からない始末だった。あの花火の夜の明石の陸橋事件のような状況だったのだろう。橋を渡っている兵らでさえ、押し潰されそうになって、欄干から川に飛び込む者が後を絶たなかった。後ろからは楠、和田勢の刃を振りかざした騎馬隊がすぐそこまで迫っている。山名の敗兵たちは細川勢が橋を渡るのを待ちきれず、次々に川に飛び込み、速い流れに流されて行った。時は陰暦十一月だから、今の暦では年の暮れの頃である。陽は暮れ始め、粉雪がちらほらと舞い散る中、淀川の水は零度に近かった。

そこにやってきた楠、和田軍の総大将、楠正行は、敵兵の多くが淀川に流され、溺れる様を見て、これを救出するように命令した。救出した敗兵には、岸辺に火を焚いて暖を与え、衣料を給したと伝える。そしてそれらの兵に「故郷に帰るか、降(くだ)って正行(まさつら)の味方になるか、意のままにせよ。」と伝えた。救助した敗兵の殆どは、山名の手勢であったが、大半が感泣して正行の部下となることを誓った。中には一旦橋を渡って帰りかけたが、引き返して来て、味方に加えてくれという者もあった、と伝えている。

(第三回 瓜生野、渡辺橋の戦い 完)