第六回 楠正行騎馬軍団の最期

この半年間、紀州隅田城に始まり、池尻、葛井(ふじい)寺、瓜生(瓜破)野と、勝手気儘に武装蜂起を繰り返し、鎮圧部隊に手痛い傷を負わせ、果ては畿内全体の安寧すら脅かそうとする楠正行(まさつら)兄弟や従兄弟の和田兄弟らと、背後で彼らを操る吉野朝廷の北畠親房、四条隆資(たかすけ)ら不逞(ふてい)の公達(きんだち)らに、幕府の面子にかけて鉄槌を下さねばならず、一三四七(正平二)年十一月、将軍足利尊氏(たかうじ)は、全国から五万騎の武将を集め、総大将に高師直(こうのもろなお)を、搦め手大将には弟、師泰を選任し、南朝勢力の撲滅一掃を命じた。

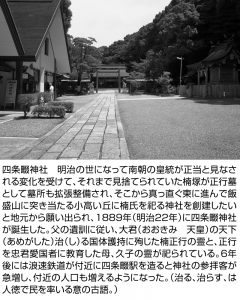

幕府方大手部隊、高師直率いる三万七千騎と、一千名余りの楠、和田の騎馬兵や歩兵らとの決戦は、翌年(正平三年)正月五日の早朝、東高野街道の四条(瓢箪山駅辺り)で始まった。往時は柏原から北に流れていた大和川の水を貯め込み、生駒連山の裾を南北に拡がる深野(ふこの)池東岸に沿う全長八キロの細い縄手(畷)道(太平記が四条畷と名付ける)に並ぶ武家方諸部隊を積極果敢に攻め続け、甚大な被害を与えながら、楠軍は遂に総大将、師直が本営を置く北条(四条畷駅付近)迄攻め込んだ。しかし奮闘むなしく、多勢に無勢、和田助氏や石川次郎が連れ帰った負傷兵らは別にして、正行と共に最後まで戦った楠和田の兵たちは日没とともに全員還らぬ人となったのだ。

繰り返すが、六回に亘る正平の楠軍の蜂起並びに四条畷の戦いの記述は、嘗(かつ)て軍の参謀だった田中俊資(としすけ)氏が楠正行の戦史を著した書「楠正行」(全五巻)をベースにしたものだ。従って文中の和田行忠が、太平記では和田正朝(まさとも)で登場し、通説でもそう伝えられるので書き換えようかと迷ったが、総て田中氏に従った。改めて氏の南北朝戦史の通説を覆す壮大なる研究には敬意を表し、ご冥福を祈るものである。今回の「北畠親房の独り言」の章のみ私論を交えた。

正行の首、嵯峨野宝筐院に密かに埋葬される

翌日の午後には高師直(四十七歳)、討ち取った楠和田の武将首五十余りを携えて京に凱旋し、将軍足利尊氏(四十三歳)と弟、直義(ただよし)(四十一歳)に謁見した。尊氏も直義も歳を重ね、最近では仏罰を畏れ、手を合わすことも多くなった。後醍醐天皇が、臨終の時に反逆した足利氏を恨み、必ず甦って報復するぞと宣言して往生されたと聞くや、尊氏には恐ろしくてならなかった。楠木正成(まさしげ)、新田義貞、北畠顕家(あきいえ)等後醍醐方の主立った武将たちが討ち死にし、宮(南朝)方と武家(北朝)方との力の差は歴然となった。それでも南朝方は抗うことを止めず、戦は果てしなく続く。それも総て、鎌倉で護良(もりなが)親王を殺め、越前で天皇の皇子御三方を殺めた自らの悪行が招いた業(因果)なのだと、直義も自責の念にかられる日々であった。

翌日の午後には高師直(四十七歳)、討ち取った楠和田の武将首五十余りを携えて京に凱旋し、将軍足利尊氏(四十三歳)と弟、直義(ただよし)(四十一歳)に謁見した。尊氏も直義も歳を重ね、最近では仏罰を畏れ、手を合わすことも多くなった。後醍醐天皇が、臨終の時に反逆した足利氏を恨み、必ず甦って報復するぞと宣言して往生されたと聞くや、尊氏には恐ろしくてならなかった。楠木正成(まさしげ)、新田義貞、北畠顕家(あきいえ)等後醍醐方の主立った武将たちが討ち死にし、宮(南朝)方と武家(北朝)方との力の差は歴然となった。それでも南朝方は抗うことを止めず、戦は果てしなく続く。それも総て、鎌倉で護良(もりなが)親王を殺め、越前で天皇の皇子御三方を殺めた自らの悪行が招いた業(因果)なのだと、直義も自責の念にかられる日々であった。

尊氏、直義が口を揃えて師直に命じたことは、「敵の大将、楠正行(二十二歳)の首だけは、吾らがしかと吟味する故、六条河原には晒さず、ここに置いて行け」という不可解なものだった。実は嵯峨野の宝筐院(ほうきょういん)院主、黙庵禅師から、敵将正行の首を当方にて埋葬し、供養したいとの申し出あり、敵将を供養するも足利御一族の果報に繋がること疑いなしと諭されていたからだ。師直が退出した後、公家の菅原氏の墓が被害に遭ったように、師直によって暴かれることなきよう、正行の首は嵯峨野の禅師のもとにこっそりと届けられた。

因みに宝筐院には、二代将軍、足利義詮(よしあきら 尊氏嫡男)が自らの墓と正行の墓を並べよと遺言した為に、今日も「二つ引き紋」が彫られた義詮の墓と、「菊水紋」が彫られた正行の墓が、朋友の如く寄り添って建っている。これについては次回(最終回)に語る。

不確かな情報に怯える師泰軍、和田勢の奇襲で総崩れとなる

話を前日に戻そう。北畠親房(ちかふさ 顕家の父)卿は思うところあって、堺方面から東条(河南町)に進軍する一万三千の高師泰(こうのもろやす 四十六歳)率いる幕府搦め手軍に対して、盾となる池尻の陣を放棄し、西に転進して光明池西畔の和田村に入った。南朝方の本陣と見せるべく和田村に軍旗を林立させる。それが功を奏し、師泰軍の東進速度を緩めることになった。師泰にすれば、もし北畠軍が周辺の和田勢と合流し、背後から襲って来たなら、前方の楠留守部隊との挟み撃ちを食らう恐れが出てきた。為に師泰は土師(はじ 深井の北)に屈強な武田盛信を派遣して駐留させ、北畠軍の抑えとした。

ところが、大饗野(おわいの)迄進んだところで、真偽は不確かだが、南朝に味方する紀州の大軍が紀見峠を越えたとの情報がもたらされ、それが為の光明池の本陣設営だったのか、と武家方は疑心暗鬼に陥った。ここは土師に行かせた武田氏と再度合流した後に東条に向かうべきではないかと、目に見えぬ敵に怯え、迷いに迷いながら、幕府軍の縦隊は長く薄く伸びて行った。

不安が極度に増して作戦が変更され、縦隊の先端に命じて土師に向けUターンさせた時だった。どこから現れたのか、そこへ和田正武(まさたけ)(二十九歳)率いる六百騎余りの騎馬隊が急襲して来る。武家方縦隊の列に楔(くさび)を打つように割って入り、北から南に抜けたかと思えば、南から北に抜け、自在奔放に幕府軍の縦隊を崩して行った。半時もすれば乗り手を失った馬たちが何処へと走り去り、後には人と馬との屍が累々と横たわっていた。武家方は最早東条攻めどころではなく、総崩れとなって西北方向に退散した。

和田正武は意気揚々と北畠親房(五十六歳)に戦勝の報告をする。親房は大喜びで正武を迎えた。二人は並んで北東の夕日に染まり始めた生駒連山北端の飯盛山を遠望し、主力部隊の安否を案ずるのであった。

南朝方の軍師、北畠親房の独り言

「正行たちは無事に退いたであろうか?」と親房はため息混じりにつぶやいた。小が大に勝てる唯一の作戦として、幕府軍を何が何でも吉野山麓の渓谷に引き込まねばならない。それが為の囮(おとり)作戦は、軍師親房がずっと考えてきたものだった。敵を誘き出す「撒き餌(まきえ)」の役は、楠木正成(まさしげ)の遺児たちをおいて他にないと、軍師親房、他人には言えぬ私情も絡め、冷徹にそう断じていた。

「正行たちは無事に退いたであろうか?」と親房はため息混じりにつぶやいた。小が大に勝てる唯一の作戦として、幕府軍を何が何でも吉野山麓の渓谷に引き込まねばならない。それが為の囮(おとり)作戦は、軍師親房がずっと考えてきたものだった。敵を誘き出す「撒き餌(まきえ)」の役は、楠木正成(まさしげ)の遺児たちをおいて他にないと、軍師親房、他人には言えぬ私情も絡め、冷徹にそう断じていた。

(あれは十年前の、嫡男顕家(あきいえ)が赴任地、奥州の軍を率いての二度目の畿内攻めの時、越前の戦いでお味方を多数失った直後であり、奥州軍には不利な戦況だった。儂は河内の土豪風情の未亡人に文を書き、我が子顕家への加勢を懇願した。ところが久子殿はこの儂には返答もせず、息子を連れて枚岡に出向き、楠家の跡取りが十二歳の若輩であることを理由に、北大和での敗戦に気を落として暗峠を越えてきた息子顕家に面と向かって援軍を断ったのだ。為に土豪の息子が生き長らえ、北畠一門の跡取り息子が戦死した。そんな馬鹿な話はなかろう。以来楠家の女主人が儂にはどんなに憎んでも飽き足らなかった。成人した正行に出会ったのは、一年前の(後村上)帝が招集された軍議の席。流石の儂も作戦の真の意図は口に出せなかった。しかし言わずとも理解したのは楠正行だ。と言うより、奴も同じ考えで軍議に臨んでいた。儂は奴の利発さと命惜しまぬ勇敢さに、息子顕家の姿を思わず重ねた。それから半年、奴は帝と我らの為に命がけでよく働いた。奴が息子同様早く死ねば良い、との儂のそれまでの想いはどこかに消えてしまった。だがこの度の河内の決戦での奴の使命は、できるだけ大敗して見せ、賊軍を吉野山麓に引き込むことだ。中途半端な戦勝で東条への退却は許されない。今の儂の感情とは矛盾するが、楠軍が戦死者を出せば出す程、最終的な南朝軍の勝利に繋がることも間違いない。儂は何と罪深い作戦を立てたのか。)

和田行忠、賢秀、大塚惟正の壮烈な最期

世に言う「四条畷の戦い」で、その討死を誰もが特に残念、無念と同情するのは、和田賢秀(二十一歳)の最期だ。賢秀は鎧を脱ぎ、敵の足軽になりすまし、師直の真の本営を探し当てたのは、楠主力部隊が全滅し、戦場からは緊張感が抜け、あちらこちらから歓声の上がる宵闇迫る頃だった。見れば師直は武将たちを集め、何やら大声で指示を飛ばしている。賢秀は師直が一人になるのを隠れてじっと待った。遂に師直、馬に跨るや、ただ一騎、街道に入って意気揚々と北に進み出す。その距離は僅か十歩余り。師直に向かって駆け出す賢秀に気づいたのは、たまたま彼を見知っていた湯浅八郎。八郎は慌てて抜刀し、同じ方向へと走った。賢秀の薙刀(なぎなた)が馬上の師直の背に振り下ろされるより、二人の間に滑り込んだ八郎の太刀が下から賢秀の喉を突き上げるのが早かった。

正行たちの討死を確認した賢秀の兄、和田行忠(二十二歳)は、正行の遺言に従い、見聞きしたお味方の最期を吉野に伝えるのが使命だと、街道添いの林間を南へと急いでいた。だが追跡してきた阿保忠実(あぼただざね)ら、三騎の武将たちに背後から無数の矢を射かけられ、七本の矢を身に受ける。それでも敵を睨み返して行忠は立っていた。「腰抜け武士共に宮方武士の最期を見せて遣わそう」と腰刀を抜くや、自らの頸を刺してゆっくりと倒れた。喉から血が霧のように噴いて、辺りの枯れ草を真っ赤に染めたと言う。

湊川の戦いの生き残りだった大塚惟正(これまさ)(三十五歳)は、正行、正時らの父親役を努め、楠家には良き相談役だった。この惟正も味方からはぐれ、当初の申し合わせ通り、他の武将たちも無事退却しただろうと、その殿軍(しんがり)を勤める気で日の暮れた街道を南に馬を走らせていた。だが途中で正行、正時、正家らが討ち死にしたと聞くや、再び北条まで馬に鞭当て引き返した。そこで敵の密集部隊に遭遇するや、抜刀し、名乗りを上げて、その中に突っ込んだ。多勢に無勢、惟正は馬上から引きずり降ろされ、四周から突き出す無数の白刃が、彼の頭部を膾(なます)のように斬り刻んだ。

楠正行、師直の目前で、最後まで従った者たちと自刃する

時刻を五日の午後に戻そう。楠正行は六百名になった味方の隊を離れ、僅か数騎で敵の大将、師直を探して討ち取ろうとしたその時だ。飯盛山の林間に潜んでいた幕府の傭兵たち、坂東の野武士共数百名と、中国地方の国人衆数百名が、欲得づくの出世話に釣られたか、死にもの狂いで楠軍を襲って来た。激闘の後、傭兵らは討ち死にするか逃げ去ったが、楠軍の損害も大きかった。騎兵は殆どが乗馬を失い、多数の兵が討死するか負傷した。ここで正行、石川次郎に命じ、新たな負傷者を東条に帰すことにした。残った兵は二百名足らず。

正行は、正時、行忠、賢秀ら数名の従者を連れ、徒歩で師直の本営を探すことにした。前方林の向こうに「輪違い」の旗が並ぶ師直の陣が見える。中央には兜の鍬形に輪違いの紋の金飾りを付けた師直らしき武将が馬上から悠然と戦況を眺めていた。正行たちはこっそり背後から近づき、馬を槍で突いて落馬させると、正行がその首を掻いた。しかしそれは師直ではなく、影武者をつとめた上山六郎の首であった。

落胆した正行は一旦隊に戻り、再び師直を探すことにした。すると遠くの林間から手招きする武将がいる。「あれこそ敵の大将、師直に違いない」とそちらに向かって全員で駆けだした。林間を抜け、広場に出た時だ。待ち伏せしていた敵の弓隊が一斉に矢を放った。次々に兵らは倒れ、走れる者は半分以下になる。そこへ師直の親衛隊らが襲ってきた。味方の死傷者も顧みず、正行はただひたすら師直一人を追いかける。この時、和田賢秀、大塚惟正の姿を見失った。再び林間を抜け、広場に出ると、師直との距離は数十メートル。その時、草むらに伏せていた敵の弓隊が立ち上がった。至近距離から一斉に射撃して来る。正行は右目に矢を受けた。頭部全体に激痛が走って左目さえ開けられず、そのまま正行しゃがみ込んでしまう。だが正行は痛みに堪え、力を振り絞って立ち上がると右目に刺さった矢を自ら引き抜いた。鮮血で顔から胸まで右半分が真っ赤になる。その時だ。「危ない!」と、今度は兄を庇って立ちはだかった正時の喉に矢が刺さった。

落胆した正行は一旦隊に戻り、再び師直を探すことにした。すると遠くの林間から手招きする武将がいる。「あれこそ敵の大将、師直に違いない」とそちらに向かって全員で駆けだした。林間を抜け、広場に出た時だ。待ち伏せしていた敵の弓隊が一斉に矢を放った。次々に兵らは倒れ、走れる者は半分以下になる。そこへ師直の親衛隊らが襲ってきた。味方の死傷者も顧みず、正行はただひたすら師直一人を追いかける。この時、和田賢秀、大塚惟正の姿を見失った。再び林間を抜け、広場に出ると、師直との距離は数十メートル。その時、草むらに伏せていた敵の弓隊が立ち上がった。至近距離から一斉に射撃して来る。正行は右目に矢を受けた。頭部全体に激痛が走って左目さえ開けられず、そのまま正行しゃがみ込んでしまう。だが正行は痛みに堪え、力を振り絞って立ち上がると右目に刺さった矢を自ら引き抜いた。鮮血で顔から胸まで右半分が真っ赤になる。その時だ。「危ない!」と、今度は兄を庇って立ちはだかった正時の喉に矢が刺さった。

「もはやこれまで」と二人は向き合い、それぞれの太刀の切っ先を相手の喉に刺し合って自刃した。これを見ていた三十余名の者たちも刺し違えたり、太刀を地面に立てその上に俯して自刃する。

楠(木)一族の長老、頭を丸めた僧宗円こと楠木正家(六十一歳)は、生き残って味方の最期を報告せよと和田行忠に帰還を命じた後、包囲する敵を一喝し、自刃した同志の前で、彼らの霊魂を鎮め成仏させようと大音声で一巻読経した後、立ち上がって鎧を解き、敵兵の見る中、腰刀を逆さに持って左脇腹を突き、そのままゆっくりと前に倒れて絶命した。

(次回最終回、「風の森の大勝利」に続く)