第十一回 巨星墜つ ~尊氏は天龍寺を建て、親房は神皇正統記を著す~

(第1部 最終回)

聞く耳を持たれなかった顕家の諫奏状

いよいよこのシリーズの第一部が終章を迎えるに至った。しかし太平記時代の河内を探訪すると言いながら、どれだけ河内の地を紀行できたであろうか。実は河内が歴史のスポットライトを浴びるのはまだこれからのこと。第一部の主人公である南河内東条(現千早赤阪村、河南町)の領主、楠木正成の遺児、正行(まさつら)兄弟らが成人したる後、再び足利幕府方と吉野の朝廷方との争いに巻き込まれる戦場が正に河内一帯となるのである。

一三三八年五月、石津浜での北畠顕家(あきいえ)卿の戦死によって奥州からの長征軍が壊滅したという悲報とともに、顕家卿が決戦七日前に遺言状の様に書き残した世に言う「諫奏(かんそう)状」が吉野朝廷に届けられた。その中身は現存する文書では、七ケ条からなる天皇の建武親政の失策を批判する内容であった。概略するに、みだり武家には官位を与えるな、武家は正しく功績を評価し報償(領地)を与えよ、歳費を節約し臨時の行事(宮中の式典)、遊幸(天皇の観光)、宴飲は控えるべし、地方の租税は軽減すべし、法令は厳かに朝令暮改はやめるべし、等の、天皇や朝廷には耳が痛いところを突いている。

頼朝が京の朝廷より政権を奪取し、坂東に幕府を開いて百四拾余年の歳月が流れた。今鎌倉幕府が倒され、俄に天皇に政権が戻されたが、行政から長く離れたが故にやむを得ないところもあろうが、支配される側から言えば、試行錯誤の繰り返しは正に朝令暮改であり、混乱至極、大変迷惑なことであったのだ。これは現代の政権交代があったどこかの国の政治と似た話ではないだろうか。また公家が武家から独立して行政権を執行しようとしても、武力という裏付けが無ければ何ら強制力を発揮し得ず、建武中興の改革は何一つ実を結ぶことはできなかった。法的強制力を持たない与党議員による国の「事業仕分け」が、結局は「形」を取り繕うだけで終わるようなものである。

顕家卿の死は南朝側から惜しまれたが、この諫奏によって朝廷が反省することも、変わるところも遂には無かった。公家中心の南朝方人事の論功行賞は、功績よりも家柄の方が重要視された。つまり楠木正成がいかに功績を残そうが、いかに優れた才能の持ち主であろうが、南河内の成り上がりの土豪に過ぎなかった楠木家が、朝廷から重く見られることは最後まで無かったのである。

北陸軍の壊滅と南朝建て直し作戦

それから二ヶ月後の七月、北陸地方で足利方と戦い、南朝方の地盤を築いてきた新田義貞の藤島燈明寺畷での戦死が吉野に報じられた。これによって南朝に味方する北陸軍も壊滅したのである。この年は後醍醐天皇を慕って京を脱出し、吉野山にやってきた近習の前の内大臣、吉田定房卿が一月に死去し、三月には楠木正成の献策を拒否し、正成を死に追いやったあの坊門清忠卿が死去した年である。その上に奥州軍、北陸軍が共に壊滅した。絶望の淵に追いやられた吉野朝廷の悲嘆はいかばかりであったろう。そうして八月、敵対する勢力が影を潜めたのを見届けるかのように足利尊氏が北朝の光厳上皇から征夷大将軍に任じられている。

後醍醐天皇はいつまでも悲嘆に暮れている訳には行かず、翌月には不死鳥のように気力を挽回され、再び地方に南朝に味方する勢力を盛り返そうと、結城宗広の献策によって、北畠顕家の弟、顕信(あきのぶ)卿を近衛中将に任じ、義良(のりよし)親王を奉じさせて陸奥に下向させ、加えて北畠親房らを常陸(ひたち)に下向させ、宗良親王を遠江(とおとうみ)に派遣し、満良(みつよし)親王を土佐に派遣する作戦を立てられたのである。

同年九月初旬、義良親王・北畠顕信・結城宗広らは奥州を、北畠親房・伊達行朝(だてゆきとも)らは常陸を、宗良親王らは遠江を目指して伊勢の大湊から出航した。総てが新造の大船、五十二艘の大船団であった。ところが遠州灘辺り

同年九月初旬、義良親王・北畠顕信・結城宗広らは奥州を、北畠親房・伊達行朝(だてゆきとも)らは常陸を、宗良親王らは遠江を目指して伊勢の大湊から出航した。総てが新造の大船、五十二艘の大船団であった。ところが遠州灘辺り

で一行は暴風雨に出会ったのだ。九月初旬は今の太陽暦なら十月の終わり頃。秋の台風だったのかもしれない。兵船はちりぢりとなって東国各地に漂着したが、哀れにも各地で漂着した者らは敵の手にかかって斬り死にするか、生け捕りにされるしかなかった。義良親王の船は尾張の篠島(しのしま)に戻され、その地から親王は吉野に戻られた。結城宗広は伊勢の吹上浦に漂着し、その地で間もなく病死した。何とか曲がりなりにも目的地に着いたのは、北畠親房と宗良親王だった。親房は常陸の小田城に、宗良親王は遠江の井伊城に入った。

天皇後醍醐、崩御(ほうぎょ)

吉野山中の潜幸も早三年近く、不撓(ふとう)不屈の精神を持ち続けて来られた後醍醐天皇ではあったが、一三三九年(延元四年)八月九日、遂に病に倒れられた。同月十五日、「吉野の行宮(あんぐう 仮の御所)は要害にして防衛力も充分であるから、行宮に気遣うことなく、朝敵追罰の策を巡らせ」との遺勅を各地の南軍に発せられ、皇位を七の宮、義良親王(後村上天皇)にお譲りになった。

「太平記」(巻第二十一)の伝ではあるが、天皇は苦しい息のもとで、「ただ永遠に残念でならないのは、朝敵をことごとく滅ぼしてこの国を太平ならしめなかったことである。朕が早世の後は義良親王を天子の位につけ奉って、賢士、忠臣と謀り、義貞兄弟の忠孝を賞して、その子孫を臣となして天下をしずめよ。朕の骨がたとえ南山(吉野山)の苔に埋もれるとも、魂魄(こんぱく)は常に北闕(ほっけつ 北の宮城)の天を望むのである。もしも我が命に背き、義を怠るならば、新帝も皇位を継承すべき帝王ではなく、臣も忠烈の臣ではないのだ。」と遺言され、八月十六日午前二時頃、左手には法華経五の巻を、右手には御剣を握られたままお隠れになった。

親房小田城内で「神皇正統記」を著し、将軍尊氏、天龍寺を創建する

北畠親房、小田城で後醍醐天皇崩御と新帝即位の報に接し、皇統が南北に分かれて対立する中、南朝の正当性を主張する、「大日本(おおやまと)は神国(かみのくに)なり」から始まる日本の歴史書、「神皇正統記」の著作にかかった。親房が戦っている坂東の武士達にこの歴史書を読まして南朝に味方させたかったこともあるだろう。ただ親房が一番この歴史書を読んで貰いたかったのは、なんと言っても新帝の後村上天皇であった筈である。親房は為政者としての天皇の資質について、同書の中で次のように述べている。

「神は人民を安心させることを本願としている。天下の万民はみな神のものである。帝は尊くあられるが、自分だけ楽しんで万民を苦しめることは、天も許さず、神も祝福しない筈であるから、帝の政治の可否によって、その御運も前途も開かれるものと、塞がってしまうものとがあるにちがいないと思われる。まして臣下の者としては、帝を尊敬し、民を慈しみ、天地を恐れ慎んで、・・・自分の身が正しくないために恩恵にもれることを省みるが良い。」(松村武夫訳「神皇正統記」第八十七代後嵯峨院の章 教育社)

後醍醐天皇は、朝敵(足利与党)討滅・京都復帰という凄まじい怨念をもったまま崩御された。残された人々がその恕念を怖れたのは当然である。人々は、その後も益々激化する内乱と、それによってもたらされる悲劇の数々を、後醍醐天皇を初めとする南朝方の怨霊の祟りであると信じていたようだ。

後醍醐天皇は、朝敵(足利与党)討滅・京都復帰という凄まじい怨念をもったまま崩御された。残された人々がその恕念を怖れたのは当然である。人々は、その後も益々激化する内乱と、それによってもたらされる悲劇の数々を、後醍醐天皇を初めとする南朝方の怨霊の祟りであると信じていたようだ。

よって足利尊氏、直義兄弟が、天皇の祟りを恐れ、天皇の菩提を弔うために、寺を建立しても不思議ではない。それが十月から南朝所縁の亀山天皇、嵯峨の離宮の跡地に造営が始まった歴応資聖禅寺、後に名を改め、天龍資聖禅寺、略して天龍寺(天竜寺)である。足利直義が後に禅僧、夢窓礎石と相談の上、元に派遣して貿易の利潤を得ようとした「天龍寺船」も、この天龍寺造営費を賄う目的で始められたものであった。落慶法要は六年後の一三四五年である。

その後の東条、楠木家

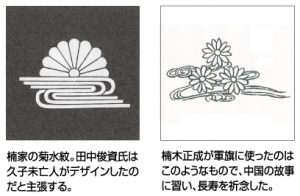

「楠木正成」と書くのに、息子は「楠正行(くすのきまさつら)」と表記することに気づく人は少ない。正成の遺児、正行の成人後の詳細な軍記を、日中戦争の関東軍参謀としての体験と重ねながら、たくましい想像力で著した田中俊資(としすけ)氏(故人)は、その著書「楠正行」全五巻(評伝社)の中で、正成が戦死したる後、子供達を女手一つで育て上げた未亡人の久子によって、楠木家から楠家に改名されたのだと主張する。それだけではない。今日の私たちが家紋として知る「菊水紋」も久子夫人のデザインによるのだと。正成の生前に軍旗に描かれていた菊水の絵柄はあくまでもその原型でしかないのである。

筆者はそこに久子夫人の、夫正成が生きた時代の楠木家からの決別の意思を感じざるを得ない。足利尊氏は新生楠家の旧領東条領有はこれを認め、その領地を奪うことは無かったのである。久子夫人が後醍醐天皇に命を捧げた夫の意思を息子達によくぞ伝え、その息子達二人が又夫の弟の子らとともに後村上天皇に惜しげもなく命を捧げたことによって、時の軍部によって息子達を忠君愛国の士に育てた母の鏡として絶賛されてきたけれども、本当にそうであるなら、なぜ家名の表記を変える必要があったのだろうか。久子夫人、この時代は夫婦別姓の時代であって、楠木久子ではなく南江久子と呼ぶのが正しいが、今となっては彼女の本音はどこにあったのか、結末が本当に彼女の願望通りだったのか、知ることはできないのである。

しかも彼女は息子達や家人たちを最強の騎馬軍団に仕立て上げた。これも正成の槍を持たせた歩兵中心の戦法を否定するものである。「坂の上の雲」の原作者、司馬遼太郎氏は、古来日本人は騎馬軍団を操るのが不得手であったが、中でも源平合戦時代の源義経と、日露戦争時代の秋山好古の二人だけは、例外的に「天才的な騎馬軍団の操縦者」であったと述べているけれども、楠正行率いる騎馬軍団の強さをよく知る田中俊資氏は、そこに楠正行を加えることを忘れてはならないと主張しているのだ。

北畠親房が関東に赴任したことにより、南北朝の戦乱はしばらくは畿内から関東に舞台が移った。やがて親房は吉野に戻り、先帝崩御とともに髪を降ろし新待賢門院となられた後村上天皇御生母、廉子(れんし)様に代わって、新帝の准后(じゅごう)の地位に昇り詰め、吉野方の軍事参謀長を務めるようになった。吉野朝廷は再び京の幕府に対して戦闘を開始することになったので、畿内の平和、河内の平和は先帝崩御から八年ほどしか続かなかった。

第一部 完